|

金融硕士《大数据经济学》教学平台

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 金融硕士《大数据经济学》教学平台0584 项目辅导(319)&我的教学(184): 来自人工智能技术演进实践的一篇综述

点击次数:

引 言:英国著名作家狄更斯说:“这是最好的时代,也是最坏的时代”,深刻反映了人类对人工智能技术革命期待与忧虑交织的复杂情绪。戚聿东、栾菁发表在《学习与探索》2025年第8期上的《人工智能技术演进、经济影响与治理路径:来自实践的综述》,从实践视角和让“文科人”读懂、理解、掌握的角度,对人工智能技术发展及其所产生的影响进行了较为全面的梳理,值得一读并研究。

人工智能技术演进、经济影响与治理路径:

来自实践的综述

戚聿东,栾 菁

来 源:《学习与探索》2025年第8期,第81-96页。

作 者:戚聿东,北京师范大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师,经济学博士。栾菁,北京师范大学经济与工商管理学院博士研究生。

摘 要:人工智能技术在重塑国际竞争格局、抢占发展新优势上具有重要战略意义,正成为新一轮国际竞争的前沿领域。为切实把握人工智能发展态势,实践中的发展情况和观点应成为展望人工智能前景的重要依据。从实际发展情况来看,人工智能企业的集群式涌现标志着人工智能时代的开启,而数据、算法和算力技术的迭代则是推动人工智能快速发展的技术基底。同时,人工智能技术迭代速度之快、发展态势之迅猛使半导体行业的传统指导性规律可解释性下降,亟须新规律引领其发展。通用目的技术的快速发展往往伴随着广泛的经济变革,人工智能的变革效应在产业升级、就业替代和社会权力重构等方面均有所体现。面对人工智能赋能一切的系统性重构趋势,人工智能的治理成为摆在各国面前的现实问题,发展优先还是伦理安全优先成为当下人工智能治理实践中的两种不同取向。

关键词:人工智能;技术变革;人工智能治理

DOI:10.20231/j.cnki.xxyts.2025.08.009

基金项目:国家社会科学基金重大项目 “技术标准与知识产权协同推进数字产业创新的机理与路径研究”(19ZDA077)。

人工智能(AI)是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。2023年,ChatGPT-4的发布引爆了人工智能大模型涌现潮,标志着人工智能的发展进入了全新阶段。作为溢出带动效应很强的新一代通用目的技术,人工智能大模型应用场景的逐渐完善和模型特定性能对人类的赶超,引发了学术界、企业家和公众对人工智能的无限想象和持续讨论。资本市场对人工智能的投资热潮反映了市场对人工智能未来发展的积极预期,与此同时,对人工智能颠覆性的担忧也与日俱增。“这是最好的时代,也是最坏的时代”,英国著名作家狄更斯在其代表作中的话语恰如其分地描述了当下人类社会对人工智能期待与忧虑交织的复杂情绪。作为颠覆性创新的成果,人工智能技术的发展趋势如何?人类是否会被人工智能代替?这一技术将对人类社会产生怎样的全方位变革?上述问题成为人工智能领域的焦点问题。

学术研究活动若脱离实践,则有“闭门造车”之嫌,加之人工智能技术迭代速度之快远超学术界的想象,实践中的“先驱”往往具有战略眼光和前瞻性思维,能够精准把握人工智能发展现状和趋势。同时,区别于以往的通用目的技术,人工智能正在以前所未有的强替代性挑战现有学术研究范式,智能化科研成为所有学科必须直面的重大问题。为此,本文试图摆脱传统学术文献综述的范式,颠覆以往研究综述以注释、文献为重心的写作惯例,紧密跟踪业内人工智能发展的实际情况,集合、对比业界各方共识与分歧,就人工智能技术发展前景、经济影响及其治理的实践进行综述。

一、人工智能技术的演变历程、发展现状与规律跃迁

在历次工业革命之中,技术创新是重塑经济活动、推动经济“突变”的重要因素,甚至是主要因素。因此,梳理技术演变历史是进一步了解甚至预测人工智能经济影响的基础。

(一)从企业视角透视人工智能发展历程

企业是人工智能技术发明和落地的基本载体和主要阵地,标杆企业的发展历程能够揭示人工智能技术发展的态势和前景。中国信息通信研究院发布的《全球数字经济发展研究报告(2024年)》显示,截至2024年第二季度,全球人工智能企业超3万家,相比2018年6月的4925家,6年间人工智能企业数目的年均增速超过80%,企业数目的加速扩张预示着人工智能时代的快步到来,OpenAI和谷歌则是其中的典型代表。

1.探索起步阶段(2011—2017年):人才争夺和技术积累。2012年深度学习在ImageNet大赛中大获全胜,使深度学习在人工智能领域受到广泛关注并大范围应用,同时也是人工智能企业人才争夺的开端。2011年,谷歌即成立独立部门谷歌大脑(Google Brain),单独负责人工智能项目。ImageNet大赛后,谷歌立即着手收购由深度学习大师、2024年诺贝尔物理学奖得主辛顿(Hinton)牵头成立的DNN research,为企业积累人才。2014年,谷歌人才争夺的脚步进一步加大,收购了开发出深度Q网络(DQN)算法的DeepMind公司。同年,发布生成式对抗网络(GAN)算法,至此,在深度Q网络、生成式对抗网络算法的支持之下,人工智能开始逐步由机器学习迈入强化学习时代,谷歌在人工智能技术上的巨头态势也逐渐显现。2015年,为了避免谷歌一家独大,奥特曼(Altman)、马斯克(Musk)、布罗克曼(Brockman)联合伊尔亚(Ilya)等多位世界级人工智能专家创立了非营利组织OpenAI,宣布做一家不受任何企业和资本控制的开源“人工智能实验室”,以防止人工智能技术霸权、推动人工智能领域的积极发展。OpenAI成立之时,马斯克宣布注资10亿美元支持OpenAI的研究和发展,2016年4月OpenAI推出了强化学习的开源工具包OpenAI Gym;12月发布人工智能代理训练平台Universe。在OpenAI快速起步的同时,谷歌为了满足谷歌翻译在自然语言处理(NLP)性能提升上的迫切需要,于2017年发布了Transformer架构并开源,为后续大语言模型的发布集齐了关键技术上的最后一块拼图。至此,人工智能领域的两大巨头基本完成了人才和技术的积累,开启了人工智能由技术创新转向技术落地的新时代。

2.整合发展阶段(2018—2021年):“烧钱”的人工智能何以为继。2018年,人工智能进入整合发展阶段。OpenAI借助开源的Transformer模型开发了第一个开创性语言模型GPT-1,这一模型具备1.17亿参数,在生成多样化文本方面具有令人惊艳的表现。同年,OpenAI先后从谷歌租用了12.8万个中央处理器(CPU)和256个图形处理器(GPU)以满足算力需求。在云服务领域,OpenAI选择与亚马逊网络服务(AWS)开展合作。为了应对GPT-1的冲击,谷歌匆忙发布语言模型Bert,但基于解码器的GPT-1能够将输出的浮点在下一步继续纳入循环,因而具备比Bert更加出色的生成能力。从此,布局较早的谷歌作为人工智能领域的先行者在“爆品”发布方面相对OpenAI显露出了颓势。2019年,OpenAI迎来了成立以来经营方向上的重大转变。作为创始人之一以及资金捐赠者的马斯克退出OpenAI并停止资助后,OpenAI设立营利性部门OpenAI LP,并向员工分配股权,使商业性风投代替公益性捐赠支撑大模型的巨额花费成为可能。另外,OpenAI宣布与微软进行合作,接受微软以云服务的形式投资10亿美元,以此支持通用人工智能(AGI)的研发。2021年微软对OpenAI追加投资; 2022年初,多家知名风投企业投资OpenAI,并给出140亿至200亿美元的估值。在上述资金支持下OpenAI持续发力, 2019年发布一个模型搞定多个任务的GPT-2;2020年发布在多个领域性能达到一线水平的GPT-3;2021年推出用自然语言描述生成数字图像的深度学习模型DALL-E和人工智能驱动的编程工具Codex,成为后来GitHub CoPilot的驱动技术。经过四年的调整、转向和整合,人工智能领域即将迎来丰厚的技术成果。

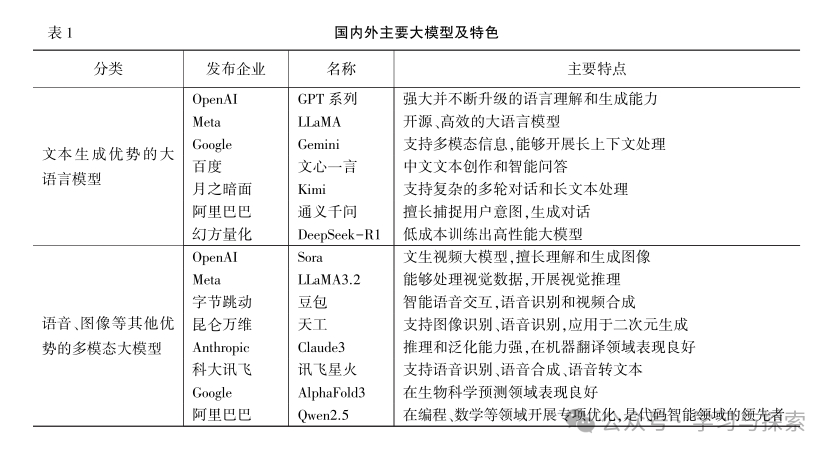

3.成果涌现阶段(2022年至今):大模型的发布与应用。2022年11月末,OpenAI研发的ChatGPT一经发布,以自然语言交互、多场景内容生成能力和类真人反应吸引无数用户注册、使用。到2022年末,ChatGPT就拥有了2500万用户,人工智能及其对人类社会即将产生的重要变革开始进入全民视野。在ChatGPT的冲击下,全球各互联网企业纷纷点燃了研发和发布大模型的热情,2023年OpenAI继续发布ChatGPT-4,百度发布文心一言、360发布智脑1.0、阿里上线通义千问、科大讯飞发布讯飞星火1.0等,大语言模型可谓层出不穷。2024年,谷歌发布多模态大模型Gemma、OpenAI发布文生视频大模型Sora,预示着人工智能在文字生成之外的其他领域具备赶超人类性能的可能;DeepMind发布AlphaFold3,在蛋白质折叠预测上性能的优异表现展示出智能化科研的广阔前景;OpenAI随后继续发布GPT-4o、OpenAIo1等大模型,在速度、性能、价格等各个维度加速优化。同时,人工智能技术正向B端落地。2024年,OpenAI与Office办公产品全线整合,推出Copilot Office,并将Win11系统接入GPT-4;同年,OpenAI发布的GPT-4o入驻苹果生态,苹果公司宣布推出Apple Intelligence,为用户提供跨平台交互生成式人工智能体验。2025年1月,幻方量化发布的DeepSeek-R1大模型给出了低成本人工智能训练与部署的解决方案,短时间内即在中国超100个央企和国企部署落地。2025年3月,通用人工智能体Manus横空出世,成为全球首款能够自主决策、自主分解任务并执行的AI Agent(人工智能体)产品,标志着人工智能从“助手”转向“智能执行官”。人工智能技术和产品的频繁发布和快速应用,为公众展现出一个触手可及的智能时代(见表1)。

(二)技术演变遵循加速回报律

著名人工智能发明家库兹韦尔在《奇点临近》一书中提出了技术进化的加速回报律,即若将时间维度拉长,技术的迭代呈现出指数型的攀登态势,这一规律正在人工智能数据、算法和算力技术领域重复出现。

1.数据产业链条持续完善。作为生成式人工智能训练不可或缺的重要原料,数据是关系人工智能模型性能的关键。因此,人工智能的快速发展伴随着对数据要素、大数据技术与服务需求的持续提升。在旺盛的需求驱动之下,数据由采集加工、交易流通到实际应用的产业链条正在持续完善(见图1)。

第一,数据采集与加工技术的迭代。根据《数字中国发展报告(2024年)》,2023年中国数据生产总量已达41.06ZB,同比增长25%,数据存储总量为2.09ZB,生产总量中5.1%的数据被保存,而这一数据在2022年为2.9%。从数据生产到存储,这中间数据采集与加工效率的提升起到了重要的作用。2013年前后的静态数据收集通过在用户终端进行代码埋点,经HTTP请求,在10~15分钟后将用户使用数据上传到后台服务器,属于效率较低的离线采集。当前大数据处理领域的主要引擎Spark在2014年6月的1.0版本中引入了实时数据处理引擎,能够将数据按批次进行切分,以分批处理的思路提高数据处理效率,属于“准实时收集”方法。伴随着数字经济的纵深发展,大数据采集的规模化、多样化需求显现,多源、多通道数据实时采集感知技术应运而生。与传统的批处理方式相对,流式数据处理技术与传感器技术相结合,能够实时抓取多模态数据,克服了批量数据处理的时滞和效率损失,能够无间断、持续、实时传输数据。结合云与API,数据实时采集、实时处理和实时存储正在成为主流趋势。

第二,数据交易与流通技术的迭代。根据中国国家互联网信息办公室数据,截至2023年,中国已有数十个省市上线公共数据运营平台,有20多个省市成立了专门的数据交易机构。2024年,全国地市级以上地方公共数据开放平台数量增长7.5%,累计支撑共享调用超过5400亿次。为满足快速增长的数据流通和交易需求,数据安全、数据空间、数据使用控制、数据脱敏和加密等领域的技术支撑起到了重要作用。其中,经脱敏处理的数据元件能够保障数据安全;可信数据空间技术正在连接数据原始产生者到消费者之间的可追溯的通道;开放数字版权语言、扩展版权标记语言等数据使用控制技术正对齐数据提供者和消费者之间关于数据如何被使用的条款;微软发布的开源脱敏框架 Presidio等数据脱敏与加密技术,正持续保障数据流通安全问题。数据采集加工、交易流通环节技术的不断迭代成熟,为数据要素在人工智能时代继续发挥生产要素的倍增作用奠定了技术基础。

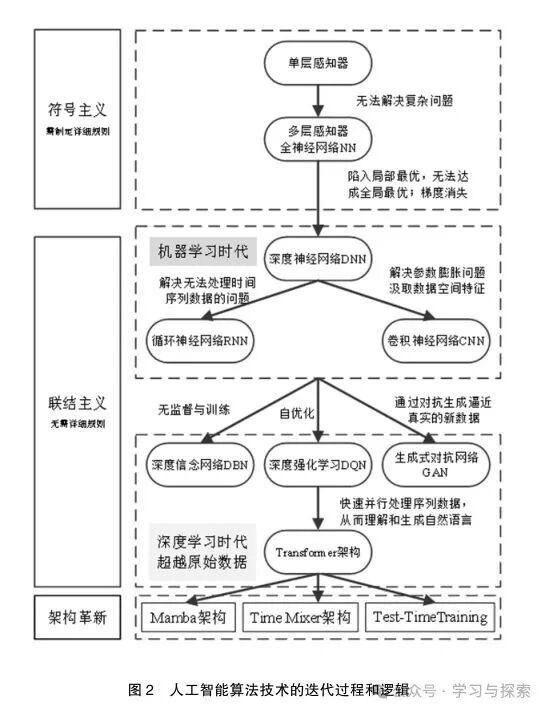

2.算法技术迭代更新。1954年,图灵发明自动计算引擎试图模拟大脑工作,人工智能算法技术以逼近人脑思考为主线,展开了持续的技术迭代。1956年,感知器模型(perceptron)采用监督学习的方法开始了模仿生物神经网络结构的初次尝试。1969年,明斯基等人指出了感知器模型无法学习异或等非线性问题的弱点,神经网络方法衰落。20世纪六七十年代,符号主义兴起,此时人工智能技术通过逻辑推理和事先的规则制定,使计算机能在特定领域模拟专家推理和决策,形成了特定技术领域的专家系统。1976年,多层感知器模型(MLP)问世,弥补了感知器模型的“不育性”弱点,神经网络开始复兴,联结主义登上舞台。1982年霍夫曼开发的具有记忆和优化功能的循环神经网络Hopfield模型,拉开了基于联结主义的技术迭代热潮(见图2)。

1986年发布的深度神经网络算法(DNN)与反向传播算法相结合,使得构建和训练包含更多隐藏层的网络成为可能,有效地破除了传统感知器模型处理多层神经网络易陷入局部而非全局最优解的困境,开启了机器学习时代。1989年,卷积神经网络(CNN)的发布使算法提取空间特征成为可能,空间特征的加入使模型计算量显著降低,参数膨胀问题得到解决。1990年,循环神经网络(RNN)问世,通过循环能够使下一时间段的信息作用于自身,突破了深度神经网络算法无法对时间序列建模以及卷积神经网络每层神经元仅能在层级之间向上单向传播造成的局限。随着算法更新,数据处理能力不断增强,这一时期人工智能算法技术步入机器学习时代。机器学习无须明确编写规则,能够通过大量数据训练识别规律和特征,以强大的泛化能力展示出优于专家系统的机器性能。

2006年,无监督的预训练方法使深度信念网络(DBN)成为深度学习时代的标志。机器可以从无标注的数据中找出隐藏的结构或模式,并据此开展深入的分析或理解。2012年,深度学习利用多层神经网络和反向传播技术训练模型,在ImageNet大赛中大获全胜;2013年,深度Q网络算法(DQN)发布,通过向机器展示行为与激励之间的对应关系,使机器自动通过尝试和相应的反馈来优化决策。自此,人工智能的深度强化学习加速发展。2014年,生成式对抗网络(GAN)发布,2017年转换器(Transformer)算法发布,改进了循环神经网络处理长文本训练慢的缺点,利用自注意力机制(Self-attention)同时处理整块序列数据,用于理解和生成自然语言。当前,转换器成为各个企业争相使用的架构,GPT系列、Gemini均为基于转换器的生成式语言大模型。

转换器的成功没有带来技术的停滞,人工智能序列处理架构正在持续创新。2023年12月,卡内基梅隆大学和普林斯顿的研究者发布了一种名为Mamba的新架构,针对转换器核心注意力层无法扩展的问题进行了改进;2024年3月,蚂蚁集团联合清华大学推出了名为Time Mixer的多层感知器架构模型,对时序数据的处理进行了效率改进;2024年7月,来自斯坦福等高校和Meta的研究者开发出一款名为TTT(Test-Time Training)的全新架构,通过TTT层替代转换器中的自注意力层,创造出一种全新的信息压缩和模型记忆机制,在上下文长度增加时,展现出优于转换器和Mamba的性能与成本优势。2025年1月,以混合专家(MoE)架构为基础的DeepSeek-R1模型一经发布,引发业界对其工程创新的热烈关注。随后,为解决时间序列预训练模型计算成本高昂问题带来的模型规模不足问题,将稀疏混合专家架构成功应用于时间序列基础模型的TIME-MoE架构问世。在人工智能落地过程中,面对不断出现的各类问题,建模架构领域技术正在同步革新,使人工智能技术在可预期的时间内加速迭代。

3.算力技术日益成熟。国际芯片巨头英伟达创始人黄仁勋在公开演讲中做出了“算力即权力”的判断,一针见血地指出了算力在新一轮国际竞争中的战略重要性。作为算力资源的核心基石,智能芯片的整体性升级是支撑算力高速提升的重要支柱。

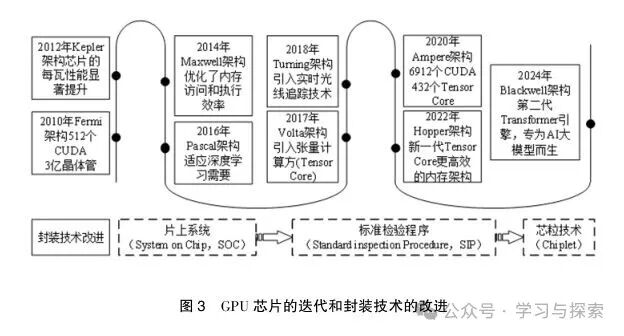

算力需求的急速提升使最初用于视频游戏的图形处理器开始由小众走向大众。图形处理器与中央处理器核心区别在于指令处理方式,CPU按顺序处理指令,而GPU拥有更多较小的核心组件和配套辅助系统,能更快地开展并行处理,因而具有更好的性能。英伟达是当之无愧的世界第一芯片巨头,它不断革新GPU芯片架构,引领世界芯片发展的潮流。2010年,英伟达采用Fermi架构,以512个统一计算设备架构(Compute Unified Device Architecture,CUDA)核心和惊人的3亿晶体管数量,为GPU通用计算提供了强大的支持,开启了芯片领域并行计算的新纪元。随后的14年间,英伟达GPU芯片架构历经迭代8次,并开发出张量计算方式(Tensor Core)支持高性能计算。2024年,英伟达的Blackwell架构代表了世界GPU芯片的最新进展,推理性能和训练性能优越,堪称“专为人工智能大模型而生”的智能芯片,基于Blackwell的B300人工智能芯片已于2025年5月正式投产。芯片领域的快速创新为大型语言模型推理性能的倍增起到了显著的推动和支撑作用(见图3)。

集成电路的封装技术同为事关芯片性能的技术领域。早期芯片封装大多采取片上系统(System on Chip,SOC)思路,然而为实现更紧凑、高效的芯片系统设计以满足更高算力需要,标准检验程序(Standard inspection Procedure,SIP)应运而生。通过将多个不同功能的芯片封装在同一个物理封装体内,标准检验程序能够直接使用现成的、经过验证的功能芯片,减少模块重新设计的时间,研发和更新周期更短。2016年,芯粒(Chiplet)技术将一个功能丰富的大面积裸片拆分成多个满足特定功能的小裸片(die),通过内部互联技术,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,最终组成一个系统芯片。芯粒封装的芯片具有尺寸小、灵活性高、良品率高、开发周期短、支持异构异质集成等特征,超威半导体、英特尔、英伟达等国际芯片巨头均已进军芯粒领域。

(三)规律的跃迁与摩尔定律的颠覆

在信息革命中,摩尔定律引领了行业的发展趋势并指引微观企业开展经营决策,无疑是指导半导体行业技术发展的重要规律。然而,人工智能技术的迭代对半导体行业提出了更高要求,传统摩尔定律的可解释性日见天花板。与此同时,泛摩尔定律、规模定律(Scaling Law)展现出新的生命力。

1.规律的失效:摩尔定律的适用瓶颈。1965年,英特尔的联合创始人摩尔在《让集成电路填满更多的元件》一文中提出,“集成电路的元件数量大约每年涨一倍,并将持续增长下去”。事实上,半导体行业产品性能的提升大致遵循这一“铁律”:当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目约每隔18~24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。摩尔定律在过去50多年间指导和预测了半导体行业的发展趋势,对微处理器技术在多个维度上的快速进步和半导体行业的爆发式发展给出了解释。

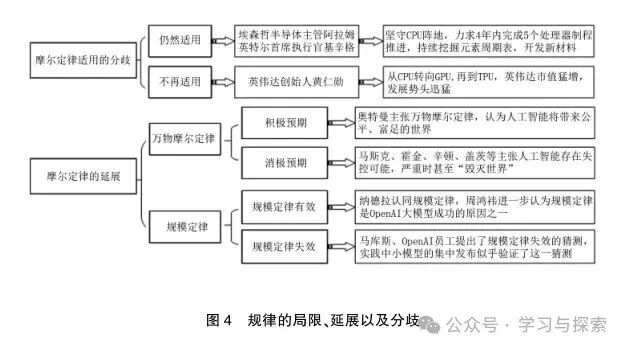

然而,伴随着半导体行业体积缩小趋近极限,摩尔定律的局限开始显现,实践中出现了摩尔定律即将失效和摩尔定律仍然适用且适用范围不断扩大两种不同的观点。英伟达和英特尔是全球芯片行业的翘楚,两家企业对摩尔定律的观点可谓背道而驰。英伟达创始人黄仁勋在2022年9月表示摩尔定律不再适用;同期,英特尔首席执行官基辛格(Gelsinger)则认为摩尔定律仍然有效并具有较高的解释力。二者对摩尔定律是否有效的分歧恰好对应了两家企业芯片开发技术路线上的背离。英伟达为满足更高算力需求,率先开启GPU时代。GPU先进制程的生产成本很高,要达到摩尔定律预测的成本和效能两全的预期有一定的难度,因此直指摩尔定律已“死”的结论;而英特尔坚守CPU阵地,将目标聚焦于“4年内完成5个处理器制程推进,并持续挖掘元素周期表(开发新材料)的无限可能”,力求使摩尔定律继续发挥作用。从目前人工智能芯片的使用状况看,基于GPU的“十万卡集群”已成大模型竞赛的标准配置和“入场券”。TPU芯片作为唯一公认优于GPU的架构,正在以特殊的张量计算方式在性能功耗比、定制化和专用性等方面表现出显著优势。从CPU到GPU,再到TPU,英伟达市值从2016年的140亿美元暴涨至2024年的超3万亿美元,这一猛增趋势再次引发公众对摩尔定律有效性的思考(见图4)。

2.规律的延展:万物摩尔定律。早在人工智能大模型尚未爆发式涌现的2021年,OpenAI的创始人奥特曼就技术的指数型爆发及人工智能对人类社会的潜在颠覆性提出了万物摩尔定律(Moore’s Law for Everything)。该定律从宇宙中的智能数量出发,指出智能体每18个月翻一番的规律。

在万物摩尔定律预示的智能体数量指数型攀升的态势之下,针对人工智能全面颠覆人类社会的恐慌出现。2024年2月,OpenAI早期的投资人、特斯拉的创始人马斯克认为OpenAI违背了成立时的承诺,未能遵守以技术开源、打造造福人类的通用人工智能而非致力于经济利润的协议,起诉OpenAI和首席执行官奥特曼。诉讼和争议的背后,是马斯克和奥特曼对人工智能前景两种不同的判断。与奥特曼加速推进人工智能技术发展的态度不同,马斯克曾在2023年6月公开呼吁暂停对人工智能的训练;同年11月,马斯克表示人工智能技术失控的可能性“并非零”,一旦人工智能学会“说谎”,将产生不可预测的结果;人工智能“教父”辛顿、物理学家霍金和著名企业家比尔·盖茨都曾预言,人工智能可能会失控,甚至引发全球灾难。人工智能技术两种截然不同的“极端”展望,在一定程度上反映出业界“先驱”对人工智能技术颠覆性的认可。

3.人工智能领域的新规律:规模定律(Scaling Law)。在人工智能性能提升领域,“大力出奇迹”的规模定律正在成为指导人工智能大模型迭代的新规律。2020年,OpenAI在论文中提出规模定律,指出模型参数、数据规模和计算量的增加将产生远超简单叠加的性能跃升。以OpenAI的ChatGPT系列为例, GPT-1设定的模型参数约为1亿,模型每迭代一次,参数扩张10倍以上,到GPT-4时,参数规模已达万亿量级,相应地模型预测和理解能力得到了显著增强。各人工智能企业在模型参数、训练数据上的竞争与加码预示着规模定律具备取代摩尔定律,成为人工智能时代“第一性原则”的潜力。微软首席执行官纳德拉在公开演讲中表明,正如摩尔定律推动个人计算机、互联网和云端移动时代的变革一样,规模定律是人工智能时代的核心动力。360集团创始人周鸿祎认为,OpenAI之所以能在采取谷歌开发的Transformer架构基础上,领先谷歌一步成为人工智能领域的先驱,其原因就在于找到了规模定律这一正确的方法论。

在全球大模型百花齐放的同时,关于规模定律失效的猜测也逐渐增多。按照规模定律的指导,大模型性能的进一步提升需要参数和训练量的累积,然而无止境地“大力”投入不可避免地将面对数据限制、能源瓶颈等现实问题,规模定律能否持续发挥作用正在引发讨论。认知科学家、人工智能研究员马库斯(Marcus) 曾表示,“GPT 正在进入收益递减的时期”。OpenAI 发现,与GPT历次版本发布的巨大飞跃相比,最新Orion模型相较ChatGPT-4整体质量的提升要小得多。同时,2024年以来掀起的“小模型”风潮,似乎与规模定律指出的模型演化方向相悖。2024年OpenAI正式发布GPT4o mini,其以小于GPT-3.5的模型规模,维持与GPT-4齐平的水准。各大人工智能厂商也在跟进,如苹果发布的DCLM7B开源小模型、英伟达的NeMo12B模型和Hugging Face的SmolLM-135M等。2025年,低成本训练但性能直逼ChatGPT-4的DeepSeek-R1上线,各厂商向小模型、低成本方向的转变进一步引发大众关于规模定律失效的猜测。

二、人工智能技术的发展前景与经济影响

新技术最终要落脚于生产经营活动才能转化为生产力,最终带来消费者福利的提升。因而,人工智能技术如何从技术层面的创新转化为生产层面的新产品、新服务,继而重塑经济结构,成为需要重点关注的问题。

(一)人工智能技术发展前景:不止大模型

现代营销学之父、美国学者科特勒的产品三层次理论,恰如其分地揭示了概念化的技术创新落地转化为“形神具备”的成熟产品的全过程。“有潜力产品”具有三个维度,分别是核心层(Core Product)、有形层(Actual Product)和延伸层(Augment Product),分别对应了人工智能的技术核心、智能构型和性能延伸三个层面。

1.技术基底:检索增强生成技术解锁生成式人工智能新高度。逼近甚至超越人脑是人工智能技术迭代的主要线索。然而,与生成式人工智能大模型的集中涌现同时出现的,是大模型与人们预期的真正“智能体”之间的巨大差距。巨大的算力消耗、大模型幻觉(Hallucination)、推理过程无法追踪和不受信任等问题广泛存在。检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)是打破纯参数化模型局限、缓解幻觉焦虑的重要创新,其采用半参数化思路,将非参数化的语料库数据库与参数化模型相结合,试图实现“开卷考试”式的生成性能提升。半参数化语料库并非新技术,在谷歌、Bing等检索技术和搜索引擎中早已成熟应用。通过将外部语料库与参数化的生成式人工智能大模型相连,链接及时、准确、广泛的外部数据源,检索增强生成有效地缓解了模型预训练的数据限制,从而使模型知识更新速度加快,减少模型幻觉。

朴素阶段的检索增强生成的原理是从外部知识数据库中获取文档,使预测结果得到增强信息的加持。在朴素阶段之后,伴随着检索准确性、工程架构上的全面升级,检索增强生成将向进阶和模块化方向发展。进阶检索增强生成通过检索前的问题重写、路由和扩充等方式对齐问题和文档块之间的语义差异,检索后对文档库进行重新排序或经过上下文筛选缩短窗口长度,从而避免了朴素阶段的低精度搜索导致的片段错位、潜在幻觉或“中途丢失”(Lost in the Middle)问题。模块化检索增强生成则突破了传统阶段的“检索—生成”思路,通过重组生成模块和重新排列流水线,形成一种可重构的框架。这一框架能够查询搜索引擎、融合内外部的具体功能模块,可更加灵活、自由地对检索增强生成的不同模块进行设计、组合。面对人工智能大模型性能提升的需要,检索增强生成技术从简单的知识检索增强快速拓展为复杂的多代理协作、图结构与超图导航和因果推理的功能集合,正在支持生成式人工智能事实准确性的提升,帮助其拓宽处理复杂任务的能力范围。面对检索增强生成的持续发展趋势,英伟达人工智能软件副总裁布里斯基(Briski)曾预言,人工智能发展领域预计会听到更多有关检索增强生成的信息;2024年LLaMA Index团队的联合创始人刘佳睿(Jerry Liu)曾在报告中表明,他对检索增强生成技术的积极预期,并指出检索增强生成发展的未来就是智能体(Agent)。

2.智能构型:具身智能的趋势。1950年,图灵曾就“机器是否能思考”这一话题,指出人工智能的终极形态将具备人类的环境交互感知能力,成为能够自主规划、决策、行动和执行的机器人或仿真人。这一判断成为具身智能的早期想象。2018年,腾讯首席科学家张正友曾提出,“没有灵魂的躯体是一具行尸走肉,没有躯体的灵魂是一缕虚无幽灵,我们不做行尸走肉,我们不要幽灵飘忽,我们创造与人和谐互助的机器人!”这些判断反映出当下人工智能发展的一个趋势,即智力与物理实体相匹配的具身智能(EAI)。

具身智能是依靠物理实体与环境交互实现智力增长的智能系统,其意义在于使人工智能从数字世界的软件算法走向真实的物理世界。在多模态大模型为“大脑”和技术底座的基础上,整合视觉、听觉、触觉等多种感官数据和语言、指令等抽象信息,结合大模型的泛化能力和物理实体,能够实现一个智能系统适配各种形态的物理实体,即“一脑多形”和“一机多用”。此时,智能机器设备可以灵活地执行多种任务,适应多样化场景,真正成为“类人”甚至“超人”实体。

具身智能的爆发式发展趋势已初显端倪。2023年5月,黄仁勋表示与物理世界互动的具身智能是人工智能的下一个浪潮。2024年李彦宏在演讲中表明,智能体是人工智能应用最主流的形态,即将迎来爆发点。事实似乎的确如此。2023年起,英伟达、DeepMind、OpenAI先后发布多态具身智能系统VIMA、视觉—语言—动作大模型的机器人模型Robotics Transformer2和Figure 01机器人,开展具身智能业务。除此之外,优必选、Agility Robotics等人形机器人企业加快研发步伐、积极扩大产能,预计将于2025年生产数千台人形机器人。2025年4月,估值超170亿、全球具身智能领域的佼佼者Physical Intelligence公司发布最新的VLAs大模型π0.5,搭载该模型的机器人成为全球首个能够实现通用家庭任务的具身机器人,展示出较强的开放世界泛化能力。与此同时,协作机械臂、移动操作机器人、仿生灵巧手、无人驾驶出租车等其他形态也显现出智能升级趋势,具身智能或将迎来重大发展。

关于具身智能对未来的变革作用,实践界的态度较为积极。2024年7月,由腾讯研究院联合多家人工智能前沿企业和机构发起的人工智能+社会发展高端研讨会中提到,具身智能是实现通用人工智能的最可行路径。中国工程院院士邬贺铨在预测未来人工智能发展前景时曾表示,目前大多数的人工智能应用都是以人为主、人工智能为辅,而有了具身智能,物理世界可以实现人工智能为主、人类负责监督的状态。此前,马斯克也有预言,特斯拉公司未来生产人形机器人产生的市场规模将远超过其生产的电动汽车,人形机器人的成本大概只有1万美元,从而未来人形机器人数量将有望超越全球人口,物理世界将迎来颠覆性的变革。在具身智能系统的持续发布和科学家、企业家的乐观预期中,具身智能有望成为承载大模型落地的新兴研究重点。

3.性能延伸:意识的对齐与智力的替代。“莫拉维克悖论”认为,人类认为困难的任务(如逻辑推理、语言理解)对机器来说很容易,而人类容易做到的事情(如直觉判断、情感理解)对机器来说却非常困难。根据这一悖论,人工智能质变的核心点就是意识或者感知能力。

关于人工智能能否突破知觉和意识的关隘,肯定与否定的观点同时存在。2024年6月,人工智能教母李飞飞曾称,“我们还没有实现有知觉的人工智能,更大的语言模型也无法帮助我们实现这一目标”。然而,最近几年人工智能的发展似乎有打破莫拉维克悖论的趋势。如果说以GPT为代表的大语言模型打破了人机语言沟通的壁垒,那么Sora等创新技术则聚焦于解决“右脑问题”,在模型与物理世界的交互上迈出了重要一步。这标志着人工智能可以通过视觉、触觉等多感官方式与世界互动,模拟甚至超越人类的直觉与创造力。2022年,OpenAI联合创始人、首席科学家伊尔亚在社交网站上发文称,“今天的大型神经网络可能具有轻微的意识”。2023年,路透社报道称,OpenAI代号Q*的项目实现重大突破,让人类实现通用人工智能的步伐大大提速,甚至OpenAI的内部人士向董事会致信警告,Q*的重大发现可能“威胁全人类”。2024年5月,OpenAI发布的GPT-4o应用了工作机制与人类大脑类似的CLIP结构,其后缀“o”代表“omni”,意味“全知”,这一模型综合了几乎所有模态的智力,其中包括“感知情绪”的能力。就在GPT-4o发布后不久,伊尔亚宣布离职,几小时后,超级对齐团队负责人杨·莱克也宣布离职。据悉,人工智能的“感知”和“意识”带来的安全问题可能是两位关键员工离职的原因。

在人工智能的人机性能差异讨论中,“这一次是否有不同?”是争论的焦点问题。传统的自动化变革使机器实现了对体力劳动的替代,而人工智能向意识层面的渗透,使其具备大规模替代脑力活动的潜力。作为智力劳动的典型代表,科研和学术活动曾被认为是最难被替代的职业之一,然而智能化科研的发展使这一想法受到冲击。2021年《科学》杂志将AlphaFold2评选为“2021年度十大科学突破”榜首,人工智能在这一领域的应用使蛋白质折叠的预测成功率高达98%;在物质领域,人工智能实现了核聚变托卡马克装置的等离子流高效控制;在芯片创造领域,2nm制造工艺使用人工智能增强方法,制造过程加快约30倍;在数学界,谷歌DeepMind公司先后多次将人工智能用于解决数学与计算科学领域的难题;在物理学界,基于人工智能发现了物理学新方程,为解决复杂物理问题提供了新工具。2007年,图灵奖得主盖瑞(Jim Gary)提出了科学发现“四种范式”的历史演变,即实验观察、理论推导、模拟仿真、数据驱动(即数据密集型科学发现)。然而,众多的科学突破和国内外的发展趋势表明,智能化科研有望成为第五范式,颠覆科学研究的既有模式。

(二)人工智能技术的经济影响:赋能一切的系统性重构

人工智能在技术核心、智能构型和性能延伸上的全方位发展,及其在意识层面的突破,预示着其将带来更为深远的经济和社会变革。其中,产业变革作为技术落地的直观表现,是人工智能经济影响的重要部分,同时就业替代问题成为人工智能技术备受关注的核心。然而,作为通用目的技术,人工智能的颠覆性远超产业范围,引发公众对人工智能替代甚至“统治”人类的担忧,继而引出对效率与公平这一经济学经典命题的重新思考。

1.产业变革:to B、to C、to G。人工智能技术的通用性体现为对经济社会的全方位变革,技术的应用场景呈现广泛甚至全覆盖式分布的状态。在消费端,OpenAI的GPT系列、Google的Bert和Gemini,国内的文心一言等人工智能大模型均已开启付费订阅,直接为用户提供服务。除消费端外,人工智能向生产端的延伸是人工智能落地的一个重要趋势。零一万物创始人李开复认为,“To B是大模型带来更大价值(的领域),而且应该更快实现”;百度创始人李彦宏同样认为大模型和人工智能原生应用能够在生产端产生价值,人工智能的“创新点和落脚点集中在工业领域”。在2024世界智能产业博览会上,海尔的卡奥斯工业大模型COSMO-GPT宣布注入了562个工业数据集,推理准确率达到96%以上,卡奥斯工业互联网平台成为人工智能领域赋能工业生产的前沿科技成果。除此之外,人工智能似乎在一切行业延伸,在军事、教育等行业发挥着愈来愈重要的作用。在军事领域,美国Palantir公司已成功利用人工智能进行杀伤链决策,进行自动化调度与任务分配;在教育领域,人工智能正在改变教育环境、教育方式和教育对象;在交通领域,无人驾驶等人工智能决策的新型交通工具逐步扩张……人工智能在消费端、生产端和公共服务端等各行各业均具备巨大的赋能潜力,将带来更多的应用新场景。

2.就业颠覆:脑力与智力替代下的失业恐慌。2024年百度推出最新一代无人驾驶萝卜快跑,在武汉等11个城市开放载人测试运营服务,掀起了人们对于“机器换人”的讨论热潮。据报道,2024年上半年,全球共计330家科技公司裁员预计超98000人,其中包括苹果、谷歌、微软、IBM、特斯拉、思科等大厂,裁员涉及多个核心部门。科技公司的裁员潮进一步引发了人们被替代的焦虑。1865年,英国经济学家杰文斯针对技术进步与资源利用效率的提升是否会降低社会对资源的需求问题进行了分析,得到的结论是效率的提升伴随着生产规模的扩大,反而会引发对资源的更高需求,这一观点被称为杰文斯悖论。人工智能时代下劳动力需求是否会遵循杰文斯悖论,企业家与社会公众各持己见。

2018年,《哈佛商业评论》的一篇文章将人工智能领域的思潮分为乌托邦派、反乌托邦派、科技乐观派、现实主义派、缺乏生产力派五类,其中乌托邦派和反乌托邦派作为观点的两极,在人工智能对人类的劳动替代这一问题上有着针锋相对的两种论点。人工智能领域的乌托邦派主张人工智能和机器人将完成所有工作,而人类能够将技能与天赋在“你想做的事”中释放。Anthropic公司首席执行官阿莫迪(Dario Amodei)发文称,人工智能将在10年内压缩100年的医学进展,治愈创伤后应激障碍和抑郁症,还能把人类的思维上传到云端,甚至消除贫困。2024年9月,硅谷著名投资人科斯拉(Vinod Khosla)预言,未来在人工智能的帮助下,人们每周只需工作3天,甚至可能只工作1天,人类将从重复性劳动中解放出来,让生活变得更加有意义。马斯克大胆预言,人工智能替代人类工作后,未来将会是“不缺商品和服务”的富足时代,届时全民都将拥有高收入。与此相反,一部分人认为,在通用人工智能尚未普及的今天,人工智能对人类的替代已初见端倪,若人工智能得到充分发展,替代的范围将更广、替代程度将更深。在这一观点基础上的反乌托邦派认为,“没有什么职业最终不能被人工智能替代”,人工智能对人类的替代将导致高失业率、低收入,导致商品和服务需求下降,从而影响经济增长,甚至走向灭亡。历史学家赫拉利在其著作《未来简史:从智人到智神》中说,未来只有极少数的人能够进化成为熟练掌控智能科技的新物种,而99%的人类将成为“无用阶级”。著名物理学家霍金曾思考人工智能带来的“人类命运问题”,认为人工智能将奴役人类,甚至导致人类种族灭亡。

在乌托邦派和反乌托邦派观点之外,科技乐观派、现实主义派、缺乏生产力派对人工智能就业则持有不同观点。科技乐观派认为,虽然人工智能技术还需要数年时间加以完善和推广应用,但企业终将掌握这项技术,在智能机器的使用中产生一定的就业替代。现实主义派的观点则是,人工智能将与之前的历次科技浪潮一样,在创造巨大生产力的同时衍生出新的就业机会,但技术可能进一步导致职业的分化,表现为中级技能的工作水平会降低,低级和高级技能的工作水平会增加。缺乏生产力派的观点认为,与预期相比,人工智能会出现生产力不足的情况。此时,将技术进步带来的收益与人口老龄化、不平等和就业替代等成本相结合,对经济的总影响接近于0。科技乐观派、现实主义派、缺乏生产力派的观点虽然倾向不同,但在就业影响上均带有折中性质,属于“部分替代”思想。这一部分就业替代思想正在受到广泛支持。在2024年的夏季达沃斯论坛中,人工智能取代部分职业、同时创造新职业的观点得到了与会者的普遍认同;微软人工智能公司的首席执行官苏莱曼在谈到人工智能与人类的分工时指出,人工智能使人类从繁重和危险劳动中解放出来,有侧重地替代人类;2018年,普华永道发布了名为《人工智能和相关技术对中国就业的净影响》的报告,预测未来20年,中国约有26%的岗位将被人工智能取代,同时将产生约38%的新工作岗位;2024年,普华永道再次发布就业相关报告《2024AI就业晴雨表》,其中的数据仍然支持部分替代观点。世界经济论坛发布的《2025年未来就业报告》也是如此,“未来就业岗位”的创造速度将超过因人工智能的兴起而消失的就业岗位数量,到2030年二者之间的净差额累计达1200万。

3.权力重构:社会公平问题的讨论。公平与效率是经济学界的永恒话题,在人工智能领域也是如此。在人工智能快速发展、赋能一切的潜在颠覆性基础上,“全民收入基本计划”、新共产主义等新思想、新观点开始涌现,对人工智能可能导致的社会公平问题开展了讨论。

第一,收入极化观点与“全民收入基本计划”。一种观点认为,人工智能会加剧不平等并带来极化问题。国际货币基金组织(IMF)率先发出了警告,IMF总裁发文指出,“在大多数情况下,人工智能会加剧总体不平等”,甚至会“进一步加剧社会紧张局势”。这一紧张局势体现为低收入国家进一步落后,以及国家内部收入阶层之间、不同年龄群体、不同技能水平的员工之间收入的两极分化。美国分析智库SecDev集团的负责人马加和联合国秘书长高级顾问委员会成员萨博联合指出,在缺乏有效监管的情况下,人工智能将导致社会、经济与数字分裂,技术威权主义甚至将使已有体制产生动荡,甚至使低收入和中等收入国家出现系统性瘫痪。

在极化和不平等问题面前,以“全民收入基本计划”为代表的新计划经济思潮开始出现。1796年,美国政治理论家托马斯·潘恩在《土地正义论》中提出了“基本赠与”的理念。“基本赠与”的具体内容是“让每个公民,无论富有或贫穷,在年满21岁时都可获得15英镑收入,此后每年亦有10英镑收入”。2023年,加拿大参议院的国家财政委员会审议一项旨在为加拿大建立全民基本收入(Universal Basic Income,UBI)框架的法案,这一行动被认为是全民基本收入计划在实践层面的早期探索。作为顶级人工智能企业的领导者,奥特曼相信“人工智能将消除无数人类工作”,甚至“将有效取代所有制造业”。面对这些变化,他认为全民收入基本计划是有效的解决方法,无差别、无筛选条件地定期向每个人发放保障基本生活需求的资金,能够减少贫困并增加人们的经济安全感。许多人工智能领域的技术专家,如网景的联合创始人安德森(Marc Andreessen)、Meta的创始人兼首席执行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)、盖茨(Bill Gates)等,都是全民基本收入计划的明确支持者,笃信它是人工智能造成的负面问题的解决之道。

第二,“云奴隶”与新共产主义思想。人工智能的发展伴随着技术控制人类的隐忧。赫拉利在《未来简史:从智人到智神》中描述了这样一种未来现象:机器对人的替代将使人类完全被排挤出劳动市场,无产阶级沦为“没有任何经济、政治或艺术价值,对社会的繁荣、力量和荣耀也没有任何贡献”的“无用阶级”。而资产阶级将利用人工智能技术及其政治经济特权发展自身,使得少数精英升级为“超人类阶级”,从而带来前所未有的阶级对抗,无产阶级将“落败”。在这一观点之下,人工智能技术的发展将在云空间造成隶属关系,“超人类阶级”甚至将垄断云空间的各类权益,使“无用阶级”成为“云奴隶”。塞德里克·迪朗在《技术封建主义》一书中指出,在数智时代,市场已经被交易平台所取代,成为企业私有的封建领地。与此对应地,利润也被封建时代的租金替代。随着微软、亚马逊、OpenAI、Meta等高科技公司在人工智能领域的持续投入,技术巨头在市场中的地位日益巩固,利用技术和数据优势使“数字科技新贵”与用户之间形成了类似封建领主与农奴之间的关系,迪朗将这一现象称为“技术封建主义”。

与技术封建主义和云奴隶思想相对的,则是人工智能将带来“大同世界”的“新共产主义”观点。这一思想起源于生命政治学中哈特、奈格里、维尔诺等左派学者的学术观点。他们期望在“另类现代性”的可能道路中探索一种新的资本主义替代方案,甚至“建构一个诸众共享的大同世界”。马斯克在与英国首相的谈话中表示,人工智能的存在将接管世界上绝大多数劳动,人类物质世界将空前富足、平等。京东创始人刘强东也表达了人工智能推动共产主义、产生利他效应的积极观点。早在2016年他就指出,随着人工智能、云计算、物联网、无人车、机器人、增强现实和虚拟现实等新技术的成熟和普及,技术可以解放人的劳动,并按个性化需求进行精准而便捷的产品分配。因此,共产主义并非遥不可及,甚至“在我们这一代就可以实现”。

三、人工智能技术治理中发展和安全的抉择

面对人工智能的强颠覆性,李飞飞曾发出这样的疑问,“人工智能会改变世界,但能改变人工智能的又是谁呢?”这一困惑反映出人类对由人工智能带来的伦理与道德问题的潜在担忧。面对这一不可逆转的发展浪潮,关于人工智能的伦理、风险及其治理,各国、各界存在分歧。

(一)超级对齐派与有效加速派的治理分歧

部署人工智能可能产生自动决策、人机边界模糊和模型偏见等伦理风险。2024年5月,《科学》杂志刊登了一篇集合了25位全球顶尖人工智能科学家的共识文章指出,自主人工智能系统一旦导向不良目标,人类可能面临永久失去对自主人工智能系统的控制。2024年6月,13位来自OpenAI和谷歌的现任及前任一线员工联合发布了一封名为《对先进人工智能发出警告的权利》的公开信,信中表达了对人工智能技术潜在风险的担忧,“如果没有适当的监管,人工智能系统可以强大到足以造成严重危害,甚至‘灭绝人类’”。面对人工智能发展与安全的取舍问题,OpenAI内部不同阵营存在分歧,最终导致了部分核心成员的离职。这场发生于世界顶级人工智能企业中的人员震动,反映出关于人工智能治理“以技制技”的超级对齐派和“速度决定一切”的有效加速派两种观点的对立。

1.超级对齐派。在人工智能领域,“对齐问题”(The Alignment Problem)常被理解为意图和结果的偏差,在这一概念基础上的“超级对齐”可以简单理解为让人工智能系统与人类价值观保持同频,即在研发过程中将人类的价值观传递给人工智能,使其严格遵守系统目的(外部对齐)、遵循人类价值规范(内部对齐)。2023年,当时OpenAI的联创和首席科学家伊尔亚和原对齐团队负责人莱克(Jan Leike)共同牵头发起了一项“超级对齐(Super alignment)”计划,计划中宣布将一次性拿出总算力中的20%投入该项目,旨在4年内解决超级智能对齐的核心技术挑战,以保证人类对超级智能的可控。著名人工智能企业Anthropic是超级对齐派的典型代表。在Anthropic的愿景中,人工智能不仅是算法和数据的集合体,更应是人性化、符合人类价值观的技术载体,其健康发展离不开人文关怀和社会责任。在对齐派的思路中,通过对齐器、高效训练,人工智能实现自动校准,人类可以有效地监督人工智能系统,确保人工智能永远不会脱离人类控制。

2.有效加速派。有效加速派主张“速度决定一切”。当技术的快速发展带来一系列问题,解决的唯一办法不是停滞,而是继续加速,使过渡的“阵痛期”尽可能缩短,从而以最少的代价走向更美好的未来。他们信奉只要人工智能的技术足够先进,一切问题都将迎刃而解。OpenAI创始人奥特曼是有效加速派的支持者,他明确表示不知道人工智能会如何发展,但要尽最快速度去建造人工智能大厦(“I just have to build the thing”),这与有效加速主义者“Don’t be afraid,just build”的宣言几乎重合。除了奥特曼之外,风投基金a16z的联合创始人马克·安德森(Marc Andreessen)的《技术乐观主义者宣言》(The Techno-Optimist Manifesto)也表达了类似的观点。

(二)国际治理现状与各国治理理念的差异

面对人工智能“颠覆一切”的巨大潜力,人工智能治理的国际合作趋势逐渐显现。与此同时,为紧抓新一轮科技发展优势,各国正相继颁布法律法规或发展计划,力求能在国际竞争中占据主动。

1.人工智能治理的国际合作。人工智能的发展不会囿于国界、地域等物理限制,其广覆盖性可能会在较短时间内形成席卷全球的智能化浪潮。基于这一共识,人工智能治理的国际合作趋势正在加强。

人工智能治理国际合作趋势的加强集中体现在相关文件的密集出台上。2021年11月,联合国教科文组织发布《人工智能伦理问题建议书》,提出10项伦理原则,率先呼吁世界各国人工智能的发展要兼顾伦理问题。2023年2月,国际标准化组织推出了技术标准《信息技术—人工智能—风险管理指南》,为人工智能领域的风险治理提供了统一的依据。2023年10月,联合国秘书长宣布成立“人工智能高级别咨询机构”,为人工智能的治理提供支持。2023年12月,联合国人工智能咨询机构发布临时报告《以人为本的人工智能治理》,进一步明确要通过执行七项关键职能,推动人工智能治理国际合作。在国际组织之外,各国纷纷呼吁人工智能治理的国际合作。2023年,习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出了《全球人工智能治理倡议》,呼吁世界各国制定具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范,加强信息交流和技术合作。2023年11月,中国、美国等28个国家和欧盟在首届全球人工智能安全峰会上共同签署了《布莱切利宣言》,强调人工智能应以安全、以人为中心、以值得信赖和负责任的方式发展。2024年5月2日,日本在经济合作与发展组织(OECD)部长级理事会(MCM)会议上宣布制定《广岛进程先进人工智能系统开发组织国际行为准则》,旨在推动人工智能治理的国际合作。2025年2月,来自全球100多个国家和地区的超1500名代表参加巴黎举行的AI行动峰会(简称巴黎峰会),人工智能全球治理的国际合作趋势进一步明确。

2.重伦理还是重发展:欧盟和美国不同的战略选择。以立法为代表的硬约束和以计划、倡议等为代表的软约束在人工智能治理领域代表了两种不同的治理取向。其中,欧盟先后颁布多项法案,形成了伦理优先、以防范风险为中心的治理结构;与此相对的则是美国发展优先,以企业自治为主的治理风格。

第一,欧盟伦理为先的硬约束治理。2018年3月,欧洲政治战略中心发布报告《人工智能时代:确立以人为本的欧洲战略》,为欧盟注重伦理的治理风格打下了基础。2019年4月,欧盟委员会进一步出台《人工智能伦理准则》,确定了人工智能治理的四项伦理原则,并提出了实现这些原则的七项要求。作为人工智能大模型训练的必要原材料,数据伦理是欧盟人工智能治理的首要对象。2018年5月,欧盟委员会发布了《通用数据保护条例》,条例对数据和隐私的保护反映出欧盟“以人为本”的治理取向。2022年10月,欧盟发布《数字服务法》,在内容审核、算法数据和暗黑模式(Dark Pattern)等方面对数字服务提供者的义务进行了详细规定。2024年5月,欧盟进一步通过《人工智能法案》,明确禁止了某些存在不可接受风险的人工智能系统,重点规制高风险人工智能系统,专注于规范人工智能系统的开发与应用,防止人工智能技术被滥用。三项法案的相继出台和实施,正值人工智能这一通用目的技术高速发展之时,为人工智能的综合治理搭建了初步的硬约束架构。然而,欧盟的强监管取向似乎正在转型。2025年,巴黎峰会上美国副总统万斯明确表示反对欧盟的强监管取向,并拒绝签署相关声明,标志着欧盟试图通过一系列约束性法案构建并输出全球数字经济和人工智能领域治理监管框架的意图或将失败。面对数字经济本土平台企业的缺失和人工智能技术与模型发布滞后于美国和中国的现实,巴黎峰会之后,欧盟一改强监管风格,连续发布一系列简化措施综合方案,力求减轻企业合规成本;同时提出“投资人工智能”倡议,旨在调动2000亿欧元投资,试图激发本土企业发展活力,推动人工智能发展。

第二,美国发展优先的软约束治理。人工智能是美国国民经济发展的重要方向,这一论断可见于联邦政府历年来发布的各类发展计划。早在2011年,美国即发布了与人工智能相关的“国家机器人计划”,可见其人工智能发展战略的前瞻性。2016年,先后发布《美国机器人发展路线图——从互联网到机器人》《为人工智能的未来做好准备》《国家人工智能研究和发展战略计划》等报告,展示出美国政府对人工智能前景的积极预期,同时提出了公平、安全、治理和全球安全等治理议题,并进一步明确伦理、法律及社会问题并非美国人工智能发展过程中的优先事项。2019年,特朗普政府签发行政令《保持美国在人工智能领域的领导地位》,提出美国人工智能倡议(American AI Initiative);同年,美国国家标准与技术研究所(NIST)发布了《美国AI领导力:联邦参与开发技术标准和相关工具的计划》,提出人工智能标准建设方案。2022年,美国发布《人工智能权利法案蓝图》,是目前为止美国在人工智能治理方面唯一带有法律性质的文本。2023年,美国对《国家人工智能研发战略计划》进行了更新,指出要“协调和集中联邦政府在人工智能领域的研发投资”;美国国家标准与技术研究所则继续发布人工智能风险管理框架(RMF),持续完善人工智能治理架构。2024年,美国进一步出台《推动美国在AI领域的创新:参议院AI政策路线图》等5个文件,试图保持美国人工智能的全球领导力。2025年,特朗普政府推行“星际之门”项目,宣布大力投资人工智能基础设施建设,并撤销2023年签署的开发者共享数据以降低风险的行政命令,进一步减少对人工智能企业的约束。可见,在人工智能治理取向方面,美国秉持软约束为主的原则,强调维护和促进人工智能技术创新发展。

四、结 论

人工智能作为通用性最广泛的关键共性技术,是当今世界最前沿的引领技术,也是替代性最强的颠覆性技术,其发展到底将在多大程度上改变现有的经济发展方式和社会秩序仍未有定论。然而,作为新一轮国际竞争的制高点,人工智能技术对重塑国际竞争格局、抢占国家竞争新优势的战略重要地位已成为世界各国的普遍共识。在这一背景下,我国要牢牢把握战略主动权,基于发展优先原则超前布局人工智能技术研发与应用,加快智能产业化和产业智能化进程,形成具有全球竞争力的开放创新生态,为全面建成社会主义现代化强国提供强大经济基础。